こんにちは。ザキと申します。閲覧くださりありがとうございます!

人生8杯目のハンドドリップの記録と、雑感を書いてゆきます。

豆は10gで、銘柄はインドネシア、スマトラ。

水の量は150mlで、温度は85℃。

段取りは以下の通りです。

①20ml投入する。

②30秒待つ。

③60ml投入する。

④また30秒待つ。(計1分経過)

⑤70ml投入する。

今回は、ともかく、出涸らしのところがサーバーに落ち込むことを気にしすぎないこと。

つまり、ドリッパーを早く取り上げないことを意識して、ハンドドリップを行います。

そして、

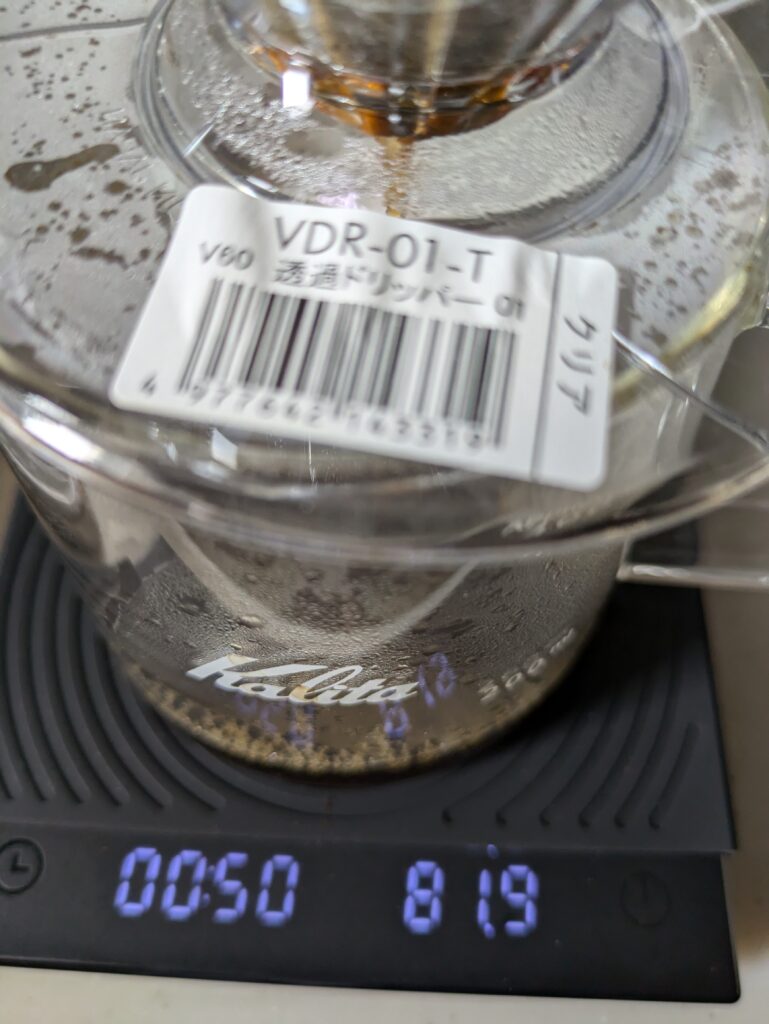

一投目の誤差は、1ml。

二投目も、誤差1.9ml。

それなりに順調です。

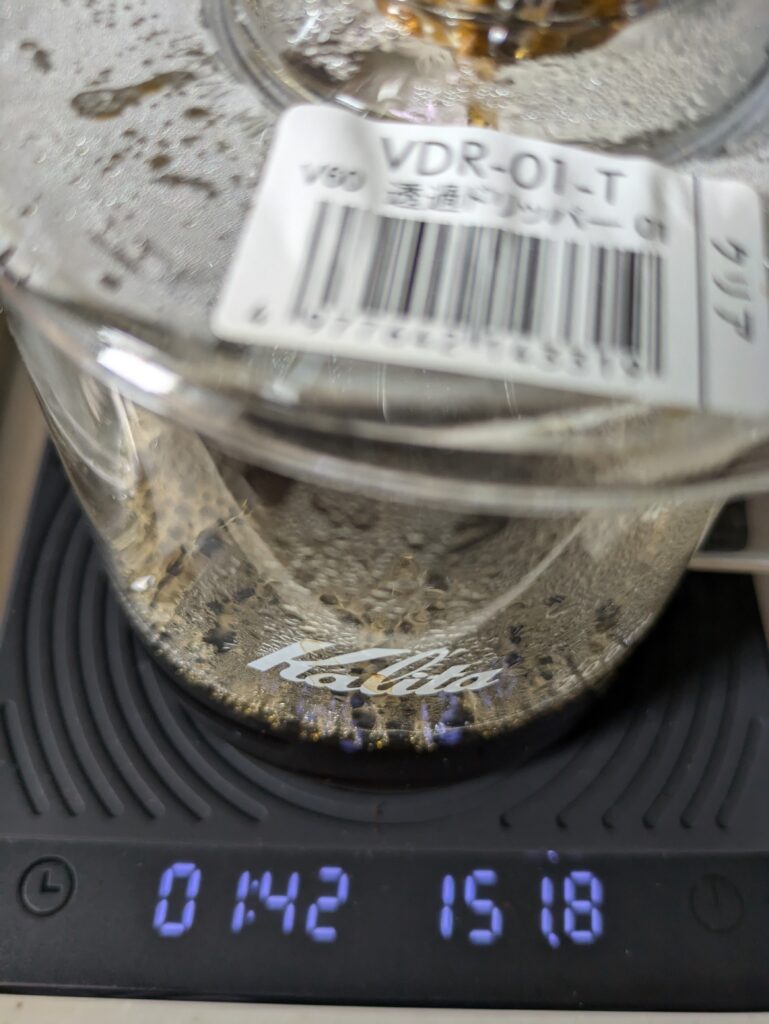

最終の投入の誤差も1.8ml。

かつてない精度での投入を果たします。

まったく完璧ではありませんが、どうにも、マシになるのはうれしいものです。

畠山大輝先生の『至高のコーヒーの淹れ方』の基本レシピでは、230mlに対して、2分20秒ほどで抽出完了となります。

つまり、230mlなら140秒ならば、150mlでは90秒ほどで、抽出完了の計算です。

ですが、前述の疑念を拭うため、10秒ほど待ってから、ドリッパーを取り下げました。

完成です。

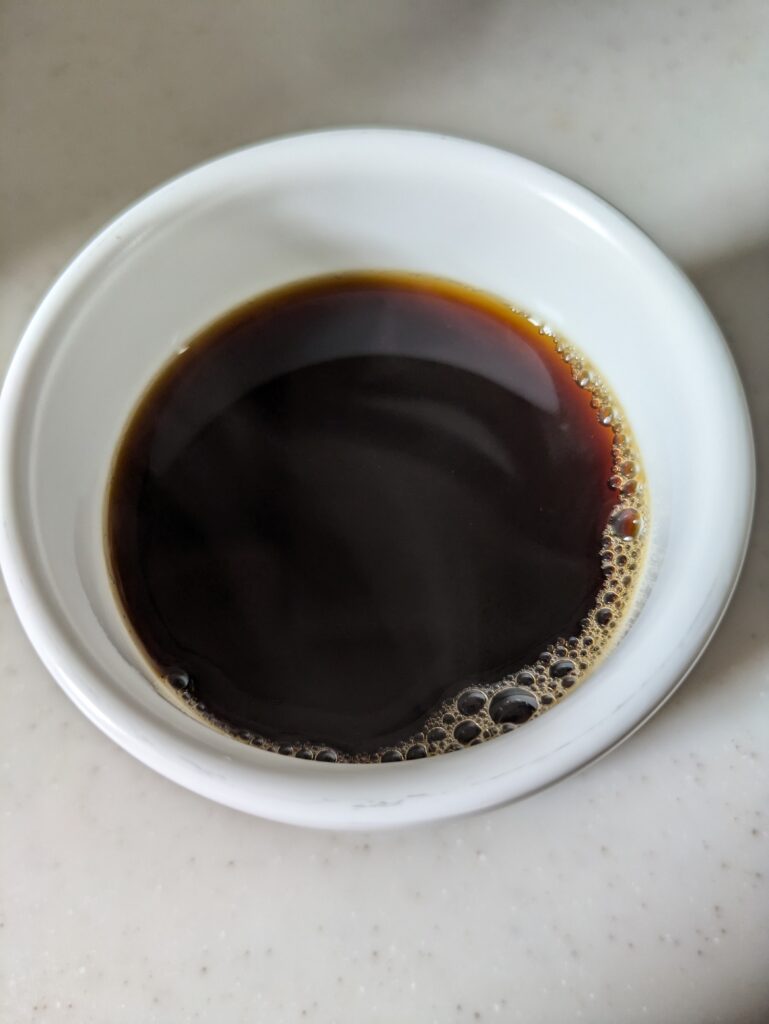

一口含んで、まず、驚きました。

昨日の7杯目とは異なり、口の中に広がったのは、酸味ではなく苦味。

それから、追いかけるようにして、酸味が感じられます。

そのまま、それなりにまとまって、後味もまずまず明瞭です。

まちがいなく、5杯目に並びます。あるいは、超えているかもしれません。

ただ、濃さというべきか、厚みというべきか。

その点は、満足できるものではありません。

結論として、やはり、お湯の投入が3回だけでは、すこし都合が悪いことを確信いたしました。

よって、次回は投入を4回、行います。

なお、昨日、珈琲についての本を購入しました。

あれこれ拝読して、珈琲のレシピにはいかに諸説あるか、改めて思い知らされます。

もちろん、おいしい珈琲は人それぞれで、正解は無いものです。

その上で、2投目と3投目のお湯の量は、それぞれどちらが多いと、どう珈琲の味に影響するのか。

このあたりの理屈が、気になっています。